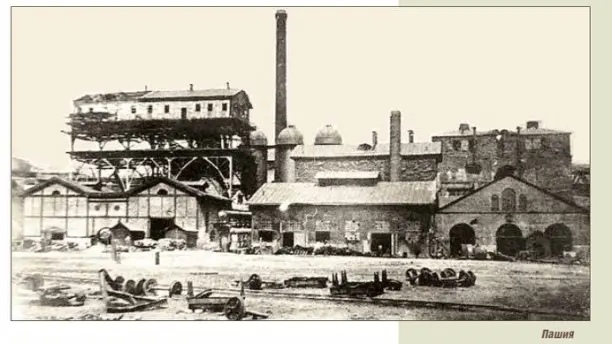

В истории Пашийского завода много любопытного

В воскресенье, 20 июля, в России отмечается День металлурга. В истории Горнозаводского округа металлургия занимает значительную часть, поскольку в 18 и 19 веках металлургические предприятия были промышленной основой нашей территории. Известные дворянские династии построили заводы в Кусье-Александровском, Бисере, Тёплой Горе, Пашии. До наших дней работоспособным «дожил» лишь Пашийский завод. В следующем году он отметит день рождения — 240 лет. Несмотря на то, что история старейшего в Горнозаводском округе и Пермском крае предприятия широко освещается на многих информационных ресурсах, есть в ней ещё много любопытных моментов. В год, предшествующий юбилею завода, мы будем рассказывать о них.

Три попытки.

Архангело — Пашиийский завод – детище князей Голицыных. Именитой семье земли предприятия достались в приданное от другой именитой российской семьи – князей Строгановых. К середине 17 века владельцами огромной Строгановской вотчины остались три брата- Александр Григорьевич, Николай Григорьевич, Сергей Григорьевич. Земли по Чусовой и её притокам отошли к старшему брату Александру, с именем которого и связано возникновение Пашийского завода, заводов в Кусье- Александровском, Бисере, Тёплой Горе.

Соляной промысел, которым занимались Строгановы, всегда требовал большого расхода железа. В 1749-50-х годах крепостные рудоискатели Николай Суворин и Андрей Митянин разведали залежи руд по рекам Койве, Вильве и Вижаю. А приказчик Иван Наумов исследовал их притоки пригодные для запруживания и строительства завода. Приказчик предложил барону речки Рассольную на Вильве, Пашию и Тесовую на Вижае и Кусью на Койве.

В этот же год Иван Наумов от имени Александра Строганова подал в Пермскую канцелярию Главного заводов правления три заявки на железные руды, с просьбой построить завод на одной из трёх речек- Рассольной, Тесовой, Пашии. Но проверивший данные реки горной мастер посчитал речки Рассольная и Тесовая негодными к постройке завода вследствие маловодья. Наречке Пашии место хотя и было признано удобным, «но за большую воду затем же плотину беречь весьма трудно и едва ли удержать можно…»

Вместо отвергнутых речек чиновник предложил барону построить завод на речке Кусье. Разрешение на строительство завода было получено, и в конце 1751 года был введён в действие первый в нашем крае железоделательный завод Кусье Александровский.

Спустя 22 года дочь Александра Строганова, Анна Голицина, которой территория Пашии перешла по наследству, снова подаёт ходатайство о строительстве завода на речке Пашия. 21 декабря 1772 года Голицыны получают разрешительный указ Пермской канцелярии Главного заводов правления на постройку нового железоделательного завода на одну домну и два молота на устье речки Пашии впадающей в Вижай. Однако, владельцы заводов в соседних территориях подают протест, переживая за судьбу своих предприятий. Из-за него строительство завода на речке Пашия прекращается.

Прошло 10 лет. 28 июня 1782 года императрица Екатерина вторая подписала Манифест, по которому объявляла право собственности дворян- помещиков не только на землю, леса и воды, но и на недра земли. Им разрешалось в своих землях»…искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы…» . Голицыны вновь подают прошение о строительстве завода на речке Пашия.

В этом прошении впервые упоминается название Архангело-Пашийский. В этом же году они получают разрешительный Указ на постройку чугуноплавильного завода с двумя доменными печами и молотовой «фабрикой». Строительство начинается.

Крестьяне и иностранцы. Архангело-Пашийский завод вводится в действие 23 ноября 1786 года с одной доменной печью, через год была введена вторая доменная печь, в 1818 году выстроена третья. С тремя доменными печами завод работал до 1888 года. Строили завод крестьяне. В Государственном историческом музее в Москве в отделе Истории горнозаводской промышленности хранится старая книга с пожелтевшими листами. В книге перечислено более 500 крепостных крестьян князей Голицыных, посланных в Архангело-Пашийский завод для перевозки дров, угля, руды и чугуна. По несколько раз повторяются фамилии Ощепков, Шилов, Третьяков, Грибанов, Тюленёв, Завьялов. Представители данных семей по сей день проживают в посёлке и округе.

С первого дня своего существования завод был предназначен для производства чугуна, который потом перерабатывали в Нытве на железо. Сырье для Архангело-Пашийского завода поставляли близлежащие рудники. Добыча руд производилась в крайне тяжелых условиях. Артель рудокопов состояла, как правило, из 4-8 человек. Работы продолжались до тех пор, пока поступающую в рудник воду можно было отливать бадьей. А когда шахту заливало, рудник забрасывали.

К концу XIX века многие уральские заводы оказались на грани закрытия. Многие заводчики сдали свои предприятия в аренду иностранцам. Они тогда активно осваивали российский рынок. В 1879 году Голицины Пашийский завод сдают в аренду франко-русскому акционерному обществу. Новые хозяева провели реконструкцию, начали развивать социальную сферу посёлка.

Коренной реконструкции подверглось и рудное хозяйство завода. Закрываются все мелкие рудники, а вот Сергиевский, как наиболее крупный и перспективный,интенсивно разрабатывается и технически оснащается — в 1908 году было завершено строительство воздушно- канатной дороги, которая соединила Сергиевский с рудным двором завода. Изменения коснулись и Зыковского — для сообщения с заводом была построена узкоколейная железная дорога , и руда к домнам подавалась паровозами в специальных саморазгружающихся вагонах. С 1905 года в распоряжении новых хозяев завода остаются всего три рудника-Сергиевский,Зыковский и Сарановский, остальные забрасываются.

Увеличение выплавки чугуна потребовало и увеличение выжига древесного угля. Кучное углежжение уже не могло обеспечить возросшие потребности доменных печей.

Начиная с 1884 года, основным способом получения древесного угля стало печное углежжение. На территории завода (на левом берегу Вижая, где ныне стоят помольный, литейный и некоторые другие заводские цеха) было устроено углевыжигательное заведение «Иллеровское», по имени тогдашнего директора завода. Ещё три таких заведения устраиваются в верховьях пруда на речке Пашии. Кроме того, 70 углевыжигательных печей были установлены на расстоянии 8-12 верст от завода. В 1912- 1915 годы продолжается укладка 15- километрового железнодорожного пути от рудника Зыковского до речки Вильвы. Здесь устраиваются ещё два углевыжигательных заведения.

Революция. Изменение политического режима коснулось и работы Пашийского завода. После революции, в 1918 году завод был национализирован. Последний управляющий акт национализации не признавал. По этому поводу существует любопытная историю: молодые парни усадили управляющего поляка в тачку, надели на его лакированные ботинки старые лапти и выкатили у с территории завода. Начался новый этап в жизни предприятия, а вместе с ним и тяжелые времена. В знак протеста бывшие хозяева предприятия забросили рудники, ликвидировали углевыжигательные заведения, поэтому в работе была только одна доменная печь, отмечалась нехватка сырья. Появление в Пашии колчаковцев стало причиной полной остановки завода. После освобождения посёлка предприятие начинает работать. В действие вводится вторая доменная печь. Но первое десятилетие после Октябрьской революции было тяжёлым для всей уральской промышленности. Этим пытались воспользоваться засевшие в управлениях горнозаводских трестов старые специалисты, которые надеялись на возвращение бывших хозяев. Под предлогом концентрации производства они провели работу по ликвидации и консервации небольших металлургических предприятий, остановке рудников. Всего намечалось законсервировать 29 уральских заводов, ликвидации подлежало 17 предприятий. Среди них числился и Пашийский завод. Его старые специалисты признали убыточным. Поэтому 1 июля 1924 года завод закрывается и переходит на консервацию. Прекращается добыча угля на Пролетарском (Сергиевском) руднике, а с 15 июля его затопляют.

Вмешательство профсоюза, партийной организации, Чусовского райисполкома, самих рабочих заставило Главчермет пересмотреть решение Пермского горнозаводского треста о консервации Пашийского завода, и 12 апреля 1926 года предприятие начинает работать. Однако рудники восстановлены не были и доменные печи стали работать на привозной руде.

Продолжение истории опубликуем после 21 августа

По материалам Валентины Чувызгаловой

подготовила марина Лбова